Balkonkraftwerk mit Speicher: Wann sich die Investition lohnt und worauf man beim Kauf achten muss

Ist ein Solarspeicher die perfekte Ergänzung zum Balkonkraftwerk? Dieser Ratgeber beantwortet all Ihre Fragen rund um die modernen Stromspeicher und zeigt, wie einfach Aufbau und Installation gelingen können.

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

- Die Eigenverbrauchsquote bei Balkonkraftwerken

- Das Prinzip Solarspeicher

- Was kostet ein Balkonkraftwerk mit Speicher?

- Ab wieviel Watt Leistung lohnt sich ein Speicher?

- Wie groß sollte ein Batteriespeicher für ein Balkonkraftwerk sein?

- Worauf muss man bei einem Speicher für Balkonkraftwerke achten?

- Wechselrichter an Bord?

- Notstromfähigkeit und Temperaturbereich

- Balkonkraftwerk mit Speicher: Was hat es mit Bypass-Funktion und Smart-Meter-Fähigkeit auf sich

- PV-Eingangsleistung, Zahl der Anschlüsse & MPP-Tracker

- Balkonkraftwerk mit Speicher: So funktionieren Aufbau, Anschluss & Einrichtung

Balkonkraftwerke kennen wir – einfache Installation, kaum Bürokratie, niedriger Anschaffungspreis. Trotzdem können sie einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Stromversorgung eines Haushalts leisten und die Stromkosten um einen zweistelligen Prozentsatz drücken – mehr dazu später. Doch das geht noch besser: Ein Balkonkraftwerk mit Speicher ermöglicht eine umfassendere Nutzung der produzierten Solarenergie, indem überschüssiger Strom gespeichert und bei Bedarf bereitstellt wird. So kann Energie, die während der Sonnenstunden zum Teil im Übermaß produziert wird, in den Abendstunden, der Nacht oder an einem bewölkten Folgetag verbraucht werden.

Die Eigenverbrauchsquote bei Balkonkraftwerken

Das erhöht die sogenannte Eigenverbrauchsquote, also den Prozentsatz des Solarstroms, der vom Betreiber des Balkonkraftwerks auch selbst genutzt wird. Bei einem herkömmlichen Balkonkraftwerk wird nämlich immer nur dann gespart, wenn der von den Solarmodulen erzeugte und ins Hausnetz geleitete Strom auch direkt verbraucht wird. Ist das nicht der Fall, fließt der Ökostrom ins öffentliche Netz. Gut für die Allgemeinheit, aber eben nicht für das eigene Portemonnaie.

Wie hoch so eine Eigenverbrauchsquote im Durchschnitt ausfällt, lässt sich pauschal kaum sagen. Zu viele Faktoren spielen hier eine Rolle: Neben der Modulleistung und der Personenzahl im Haushalt ist vor allem entscheidend, welche Verbraucher wann wie viel Strom aus der Leitung saugen. Diese Quote lässt sich am einfachsten dadurch erhöhen, dass in den besten Sonnenstunden zwischen 10 und 16 Uhr (basierend auf einer Süd-Ausrichtung der Module) nicht nur Kühlschrank und WLAN-Router für einen gewissen Grundbedarf sorgen, sondern auch mal Waschmaschine oder Trockner laufen, ein Kuchen gebacken wird oder im Home-Office PC und Monitor Strom verbrauchen und nebenbei die Akkus von Smartphone und Tablet geladen werden.

Ist ein Balkonkraftwerk mit Speicher sinnvoll?

Mit einem pauschalen "Ja" für alle Fälle lässt sich diese Frage noch nicht beantworten – aufgrund der aktuell sinkenden Preise für Balkonkraftwerkspeicher schlägt das Pendel tendenziell aber in Richtung der Speicher aus. Das Rechenbeispiel weiter unten im Artikel bringt es auf den Punkt: Ab einer Leistung von 800 Watt beim Balkonkraftwerk kann ein Speicher eine sinnvolle Anschaffung sein, der sich in weniger als zehn Jahren amortisiert.

Wie wird ein Speicher an ein Balkonkraftwerk angeschlossen?

Bei den allermeisten Systemen braucht es keine zusätzlichen Kabel oder Stecker. Die MC4-Stecker, die aus den Solarmodulen kommen, können entweder direkt an die MC4-Eingänge des Speichers angeschlossen werden oder werden mit einem, dem Speicher beiliegenden Kabel verbunden. Wer mehr Solarpanels anschließen möchte, als der Speicher Eingänge hat, der braucht eventuell einen MC4 Y-Stecker. Wenn im Speicher kein Wechselrichter integriert ist, muss der Strom aus der Batterie noch in einen externen Wechselrichter und vor dort in die Steckdose. Generell ist die Verkabelung nur unwesentlich komplizierter als bei einem Balkonkraftwerk ohne Speicher.

Kann man bei einem Balkonkraftwerk einen Speicher nachrüsten?

Aufgrund der standardisierten Steckverbindungen (MC4-Solarkabel) der Module ist das Nachrüsten eines Speicher denkbar einfach. Kauft man einen Speicher ohne integrierten Wechselrichter nach, dann wird dieser Speicher einfach zwischen die Module und den Wechselrichter geschaltet. Entscheidet man sich bei einem bereits bestehenden Balkonkraftwerk mit Wechselrichter für den Kauf eines Speicher mit verbautem Wechselrichter, dann wird der bereits vorhandene Wechselrichter nicht mehr benötigt.

Welche Hersteller für Balkonkraftwerkspeicher gibt es?

Mittlerweile gibt es zahlreiche Firmen, die den wachsenden Markt der speziell auf Balkonkraftwerke zugeschnittenen Solarspeicher für sich entdeckt haben. Zu den bekanntesten Marken zählen Anker, Zendure und EcoFlow, doch auch die Speicher von Growatt, Marstek, AlphaESS, Sunbooster, Jackery oder Maxxisun werden in etlichen Online-Shops angeboten. Weitere Anbieter von Speichern für Balkonkraftwerke sind: EAS, Tsun, BigBlue, Xoro Solar, EET, Gospower, Be Cool, Blue Palm, Green Solar, Soleis, Spaun, Plenti Solar, Dyness, DMEGC, Storcube, Sunlit, Asgoft und Bluetti.

Das Prinzip Solarspeicher

Wer seine Solarpanels – vielfach geht das mit den normalen MC4-Kabeln, die sonst zum Wechselrichter des Balkonkraftwerks führen – an einen Akku anschließt, der wandelt den aus der Sonne gewonnenen Gleichstrom in chemische Energie um, die in den Batteriezellen gespeichert wird. In allen modernen Solarspeichern sind ein Laderegler und ein Batteriemanagementsystem verbaut – der "Bastel-Anteil" fällt im Vergleich zu den Speicherlösungen Marke Eigenbau vergangener Jahre extrem gering aus.

Zapft man die gespeicherte Energie wieder an, entsteht daraus erneut Gleichstrom, der mithilfe eines Wechselrichters in Wechselstrom umgewandelt werden will, bevor er ins Hausnetz darf. Manche Geräte, wie z. B. die Anker Solix Solarbank 2 E1600 Pro, das Jackery Navi 2000 oder das EET Solmate haben bereits einen Wechselrichter intern verbaut, andere Speicher wie der Growatt Noah 2000, das Sunlit BK215 oder das Zendure SolarFlow Hub 2000 benötigen einen externen Wechselrichter, der zwischen Speicher-Ausgang und Steckdose geschaltet wird.

Ähnlich wie bei Heimspeicher für große PV-Anlagen setzen alle gängigen Solarspeicher für Balkonkraftwerke mittlerweile auf die Batterie-Technologie Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4). Die zeichnet sich durch eine besonders hohe Zyklenfestigkeit aus – das bedeutet, dass die Speicher-Kapazität der Akkus auch nach rund 6.000 Be- und Entladungen nicht unter einen bestimmten Prozentsatz (70-80%) fällt. Selbst bei einer ganzjährigen Dauernutzung also mit einer Mindest-Lebensdauer von 15 bis 20 Jahren.

Was kostet ein Balkonkraftwerk mit Speicher?

Die gute Nachricht: Ähnlich wie bei Balkonkraftwerken sind auch die Preise für Solarspeicher im letzten Jahr spürbar gesunken. Dennoch sind die speziell für Balkonkraftwerke ausgelegten Batterien vergleichsweise teuer, in den meisten Fällen kosten sie mehr als die Mini-Solaranlage selbst. Je nach Hersteller und Ausstattung – dazu später mehr – werden in der Regel zwischen 500 und 1500 Euro fällig. Übrigens sind Speicher für Balkonkraftwerke ebenso von der Mehrwertsteuer befreit wie die Module und Wechselrichter.

Eine nicht zu unterschätzende Zusatz-Investition also, schließlich ist ein Balkonkraftwerk mit zwei Panels und 900 bis 1000 Watt Leistung mittlerweile schon für Preise unter 500 Euro erhältlich, und das inklusive Halterung und Versandkosten. Dies bringt uns direkt zum nächsten Punkt: Wie groß muss das Balkonkraftwerk ausfallen, damit sich ein Speicher lohnt, und welche Speichergröße ist für welchen Haushalt geeignet?

Ab wieviel Watt Leistung lohnt sich ein Speicher?

Wer nur Platz für ein Solarmodul mit 400 bis 500 Watt Leistung hat, der braucht aus finanzieller Sicht keine großen Gedanken an Solarspeicher verschwenden. An den meisten Tagen wird sein Balkonkraftwerk nicht ausreichend Strom erzeugen, als dass man sich groß über den nicht genutzten Überschuss grämen muss. Weil sich dieser finanzielle Verlust in Grenzen hält und das Strom-Plus nicht verpufft, sondern ins öffentliche Netz fließt, ist ein Speicher nicht sehr ratsam, denn er würde sich bei den aktuellen Strompreisen nur sehr langsam amortisieren.

Anders sieht die Sache ab zwei Solarpanels und einer Leistung ab 800 Watt aus. Zeit für ein einfaches Rechenbeispiel: Selbst defensiv betrachtet werden diese Solarmodule – wenn sie sinnvoll ausgerichtet und nie oder nur selten verschattet sind, mindestens 600 kWh Strom pro Jahr produzieren. Ohne Speicher können bei einer erwartbaren Eigenverbrauchsquote von 60% rund 360 kWh Ökostrom selbst genutzt werden. Das ergibt bei einem durchschnittlichen Strompreis von 40 Cent (Stand: März 2025) eine jährliche Ersparnis von 144 Euro. Ein 500-Euro-Balkonkraftwerk wäre damit, verhalten kalkuliert, nach spätestens vier Jahren „abbezahlt“.

Doch wie sieht es mit einem Solarspeicher aus? Für unser Beispiel gehen wir von einer Standard-Größe ohne Zusatzakku aus, meist 1,5 bis 2,2 kWh. Durch die Verwendung eines solchen Speichers erhöht sich die Eigenverbrauchsquote spürbar, statt der erwartbaren 60% ohne Batterie-Pack sind mit Speicher 85% realistisch. Bei unserem Rechenbeispiel steigt der selbst genutzte Strom somit von 360 auf 510 kWh Stunden, die Ersparnis wiederum von 144 auf 204 Euro.

Somit hätte sich ein Set aus Balkonkraftwerk und Speicher, das zwischen 1200 und 1500 Euro kostet, nach circa sechs bis sieben Jahren amortisiert. Sprich: Die reine Dauer, bis der Kaufpreis wieder drin ist, steigt bei der Anschaffung eines Sets mit Speicher im Vergleich zum einzelnen Balkonkraftwerk, danach spart man dann aber umso kräftiger. Aufgrund der zu erwartenden Lebensdauer von Modulen, Wechselrichter und Speicher von mindestens 15 vielleicht aber auch gut 20 Jahren, winkt in den eventuell acht, aber vielleicht auch 15 Jahren nach der erfolgten Amortisierung eine Ersparnis von 1600 bis 3000 Euro.

Wie groß sollte ein Batteriespeicher für ein Balkonkraftwerk sein?

Weil in Deutschland für Balkonkraftwerke eine Obergrenze von 2000 Watt Modulleistung gilt, geht es aber auch noch größer. Wer angesichts der gesunkenen Preise für Solarpanels das Geld und den Platz für vier Module mit bis 2000 Watt Leistung hat, der kann noch deutlich mehr Strom erzeugen. Er wird nicht nur auch bei leichter Bewölkung die erlaubten 800 Watt Einspeiseleistung öfter erreichen, sondern in sonnigen Stunden deutlich darüber liegen. Ohne Speicher verpufft dieses Plus buchstäblich, weil der Wechselrichter ja nur 800 Watt ins Hausnetz lassen darf. Mit Speicher sieht die Sache aber anders aus…

Für eine gut ausgerichtete, nicht verschattete Solaranlage in Deutschland gilt die Faustregel, dass pro Kilowatt Peak (kWp) installierter Leistung mit 1000 Kilowattstunden (kWh) Strom zu rechnen ist. Noch simpler ausgedrückt: Module mit 1.000 Watt Leistung erzeugen pro Jahr circa 1.000 Kilowattstunden Strom. Im Schnitt also gut 2,7 kWh pro Tag. Während im Winter die Ausbeute sehr mau ausfällt, sind an den besten Sonnentagen auch mal 5 kWh pro 1 kWp pro Tag möglich.

Auf das skizzierte große Balkonkraftwerk angewendet bedeutet das: An einigermaßen sonnigen Tagen erzeugt ein Balkonkraftwerk mit 1500 bis 2000 Watt PV-Leistung rund 4,5 bis 6 kWh Stunden Strom pro Tag. An richtig sonnigen Tagen sind sogar 7,5 bis 10 kWh schaffbar. Daraus ergibt sich dann die benötigte Speichergröße, wenn man möglichst wenig Strom verschwenden möchte. Wenn ein Balkonkraftwerk an vielen Tagen im Jahr für 5 kWh oder mehr Strom sorgt, dann ist ein Speicher mit dieser Kapazität sinnvoll.

Grob heruntergebrochen heißt das: Wer zwei Module mit 800 bis 1000 Watt betreibt, der kann einen typischen Solarspeicher mit einem Zusatzakku sinnvoll betreiben. Wer das Doppelte an PV-Leistung auf Veranda oder Balkon hat, der kann ab dieser Größe starten, aber auch über einen zweiten oder dritten Zusatz-Akku nachdenken.

Worauf muss man bei einem Speicher für Balkonkraftwerke achten?

Die vielen Solarspeicher, die auf dem deutschen (Online-) Markt mittlerweile erhältlich sind, gleichen sich nur auf den ersten Blick. Es gibt auch abseits des Preises, der Speichergröße und des Designs etliche Parameter und Funktionen, die sich deutlich unterscheiden.

Speicherkapazität und Erweiterbarkeit

Wechselrichter integriert?

Notstromfähigkeit

Geeigneter Temperaturbereich

Bypass-Funktion

Smart-Meter-Kompatibilität

Maximale PV-Eingangsleistung

Anzahl der Anschlüss und MPP-Tracker

Wie erwähnt setzen quasi alle Hersteller von Solarspeichern derzeit auf Lithium-Eisenphosphat-Akkus. An dieser Stelle genügt also ein kurzer Blick in die Spezifikationen, ob dort das Stichwort LiFePO4 fällt. Davon abgesehen gibt es eine Vielzahl von Details und Features, die wir Ihnen nun Stück für Stück näherbringen.

Die Speichergröße liegt, wie erwähnt, bei den meisten Modellen zwischen 1,5 und 2,2 kWh. Interessant ist das Thema Erweiterbarkeit. Etliche Solarspeicher können mit Zusatzmodulen, die optisch der „Hauptbatterie“ ähneln, erweitert werden. Manche mit zwei Zusatz-Akkus auf dann 6 kWh, andere mit bis zu fünf Extra-Batterien auf über 10 kWh.

Erweiterbar sind beispielsweise die Anker Solix Solarbank 2 E1600 Pro, Zendures SolarFlow-System, Growatts Noah 2000 oder das Jackery Navi 2000. Auch weniger bekannte Modelle wie das Asgoft ASE-1000, der easy Suntower 2400, Maxxisun Maxxicharge, Marstek B2500, der Green Solar Balkonkraftwerkspeicher 3. Generation oder die Junior Box von Dyness setzen auf mehr Kapazität durch Zusatzakkus. Nicht erweiterbar sind unter anderem das EET Solmate, das Zendure AIO 2400, die Powafree-Modelle von BigBlue oder der Minitower 1 von Soleis.

Wechselrichter an Bord?

Das Thema „Wechselrichter eingebaut oder nicht“ wurde bereits weiter oben angeschnitten. Schaut man sich die mittlerweile beachtliche Zahl der Marktteilnehmer an, fällt auf, dass viele Speicher für Balkonkraftwerke einen externen Wechselrichter benötigen. Vor allem Geräte im niedrigen Preissektor oder solche, die sehr modular angelegt sind, setzen auf eine externe Wechselrichter-Lösung. Das sollte man bei den Anschaffungskosten natürlich bedenken. Gleichzeitig können solche Solarbatterien perfekt ins heimische System passen, wenn dort bereits ein Balkonkraftwerk mit 800-Watt-Wechselrichter Dienst tut.

Das betrifft zum Beispiel die SolarFlow- und Hyper-2000-Systeme von Zendure, Bluettis Balkonkraftwerk mit Speicher B210 oder das Maxxicharge-System. Bei manchen kommt zudem eine Art externe Steuereinheit zum Einsatz (z. B. bei den easySuntower-Modellen von EAS), das ist jedoch die Ausnahme. Weitere Anbieter, bei denen ein externer 800-Watt-Wechselrichter benötigt wird, stammen von Tsun, Xoro Solar, Gospower, Be Cool, Green Solar, Dyness, DMEGC, Plenti Solar, Sunlit oder Asgoft.

Notstromfähigkeit und Temperaturbereich

Bei weitem nicht alle Speicher für Balkonkraftwerke können abgestöpselt und als Powerbank zum Camping-Ausflug mitgenommen werden oder im Falle eines Stromausfalls zur Notstromversorgung dienen. Meist ist dieses Feature nur bei den Geräten im oberen Preissegment integriert, unter anderem beim Jackery Navi 2000, der AlphaEss Vitapower, Ankers Solarbank 2 E1600 Pro oder Sunboosters Powerstation Grid+. EcoFlows PowerStream-System wiederum ist kompatibel zur besonders leistungsstarken Powerstation Delta Pro, die Geräte bis zu 3600 Watt mit Strom versorgen kann.

Lithium-Eisenphospat-Akkus können bei Temperaturen unter 0 Grad zwar problemlos entladen werden, andersherum wird es aber problematisch. Bei einem Lade-Vorgang unter 5 Grad Celsius kann die Batterie dauerhaft Schaden nehmen – das muss bei der Anschaffung eines Balkonkraftwerks mit Speicher bedacht werden. Wer vorhat, den Speicher in einem beheizten Teil von Wohnung bzw. Haus unterzubringen, der muss keine weiteren Gedanken daran verschwenden. Auch eine Garage, ein Kellerraum oder einem Schuppen, wo die Temperatur nie unter 5 Grad fällt, bieten sich an.

Stellt man die Akkus aber im Außenbereich auf, sollte man beim Kauf auf ein System mit eingebauter Heizung setzen. Das kostet in kalten Monaten, wo die Sonnenausbeute meist nicht sehr hoch ist, zwar Energie, verhindert aber dauerhafte Batterie-Schäden. Gerade Anbieter preiswerter Modelle weißen in den technischen Daten ihrer Solarspeicher nicht gerade offensiv auf das Fehlen einer Selbstheizungsfunktion hin, deshalb kann im Einzelfall eine Google-Recherche nicht schaden, wenn in der Beschreibung nicht explizit erwähnt wird, dass ein System auch für Minusgrade ausgelegt ist.

Modelle mit eingebauter Heizfunktion sind zum Beispiel: Maxxicharge, Anker Solix Solarbank 2 E1600 Pro, Zendure AIO, EcoFlow Delta Pro, Jackery Navi 2000, EET Solmate, Growatt Noah 2000 oder Sunlit BK215.

Balkonkraftwerk mit Speicher: Was hat es mit Bypass-Funktion und Smart-Meter-Fähigkeit auf sich

Damit ein Speicher in bereits gefülltem Zustand, zum Beispiel an einem sonnigen Tag ab 14 Uhr, imstande ist den weiter fließenden Strom ins Hausnetz einzuspeisen, muss er über eine sogenannte Bypass-Funktion verfügen. Viele Systeme sind dazu in der Lage – sobald der Akku voll ist, wandert der Solarstrom dann ins Hausnetz. Doch es geht noch besser: Im Optimalfall kann man per App einstellen, wie viel Watt des erzeugten Stroms in den Akku und wie viele ins Netz kommen. Sinnvoll könnte zum Beispiel die Regelung sein, dass 200 Watt immer ins Hausnetz fließen, damit die Grundversorgung der Dauerverbraucher mit Ökostrom gewährleistet ist. Alles was darüber hinausgeht, füllt aber den Speicher. Bei der Solix Solarbank 2 E1600 Pro zum Beispiel lässt sich diese Einstellung per App vornehmen.

Wer auf eine sogenannte Nulleinspeisung aus ist, der landet über kurz oder lang beim Thema Smart Meter. Was bedeutet das? Bei der Nulleinspeisung versucht man zu erreichen, dass möglichst kein Solarstrom ins öffentliche Netz wandert – weil man als Balkonkraftwerk-Betreiber so das meiste Geld sparen kann. Dazu braucht es aber ein vernetztes, intelligentes System, das stets weiß, wieviel Strom gerade im Haushalt verbraucht wird.

Ein Smart Meter leistet genau das, es wird (von einem Elektriker) direkt am Stromkasten an die Phasen des Hausnetzes angeschlossen und erkennt in Echtzeit, wie viel Energie die aktuell betriebenen Geräte verbrauchen. Die Information allein bringt aber wenig, wenn diese Daten nicht an einen Speicher weitergeleitet und verarbeitet werden. Im Optimalfall detektiert der Smart Meter den Stromverbrauch und teilt dem Balkonkraftwerkspeicher dies blitzschnell mit, damit dieser reagieren und die benötigte Strommenge ins Hausnetz einspeisen kann. Nur so lässt sich gewährleisten, dass der erzeugte und gespeicherte Solarstrom auch in der Höhe ins Hausnetz fließt, die gerade wirklich benötigt wird. Ist kein Smart Meter vorhanden, kann man in seiner Speicher-App zwar die Höhe des eingespeisten Stroms in den Abendstunden festlegen, muss dann aber damit leben, dass davon wiederum ein Teil ins öffentliche Netz fließt, wenn nicht kräftig genug gekocht, gewaschen oder gezockt wird.

Ob ein Speicher fähig ist, mit Smart Metern zu interagieren, steht oft (aber leider nicht immer) in der Produktbeschreibung. Wer eine Nulleinspeisung im Sinn hat, der sollte beim Speicherkauf natürlich darauf achten. Manche Anbieter setzen dabei auf hauseigene Smart Meter, andere bieten Schnittstellen zu bekannten Smart-Meter-Herstellern wie Shelly an.

PV-Eingangsleistung, Zahl der Anschlüsse & MPP-Tracker

Wir beschließen den umfangreichen Bereich der Funktionalitäten und Features von Balkonkraftwerken mit drei weiteren Aspekten, die nicht bei jedem Interessierten auf der Rechnung stehen, im Zweifelsfall aber entscheidend sind.

Nicht jeder Speicher kann gleich viel Leistung an Sonnenstrom aufnehmen, deshalb lohnt sich ein Blick auf die maximale PV-Eingangsleistung eines Solarspeichers. Die Solarbank 2 E1600 Pro verträgt beispielsweise vier mal 600 Watt, angesichts der 2000-Watt-Peak-Obergrenze für Balkonkraftwerke in Deutschland ist das also mehr als ausreichend. Bei anderen Modellen liegen die Grenzen niedriger, zum Beispiel bei 1000 oder 1500 Watt.

Die Zahl der PV-Eingänge an einem Speicher ist zwar weniger kritisch, bestimmt aber darüber, ob alle Module per MC4-Stecker direkt an den Akku angeschlossen werden oder vorher per Y-Stecker miteinander verbunden werden müssen.

Schließlich unterscheiden sich Speicher für Balkonkraftwerke auch in der Zahl der verbauten MPP-Tracker. Bei vielen Systemen gibt es zwei davon, andere begnügen sich aber mit einem oder protzen gar mit vieren. Ein Speicher mit mehreren MPP-Trackern hilft, die Solarausbeute zu erhöhen, wenn angeschlossene Module unterschiedlich ausgerichtet sind. Und zwar weil ein MPP (Maximum Power Point) Tracker stets den Punkt der maximalen Leistung eines Moduls ermittelt und so dabei hilft, dass möglichst viel Sonnenenergie in Strom umgewandelt wird.

Stehen zwei Module mit gleichem Winkel und gleicher Ausrichtung nebeneinander wird es keinen großen Unterschied beim MPP geben, ein System mit nur einem Tracker genügt also. Wer aber einen Speicher im Gartenhaus stehen hat und daran mehrere Module angeschlossen – eines auf dem Dach (Richtung Süden, mit 25 Grad Neigung) und zwei weitere auf dem Rasen (Richtung Osten bzw. Westen, mit 15 Grad Aufständerung) – der kann mehr Leistung aus den Modulen kitzeln, wenn sein System über zwei oder mehr MPP-Tracker verfügt.

Balkonkraftwerk mit Speicher: So funktionieren Aufbau, Anschluss & Einrichtung

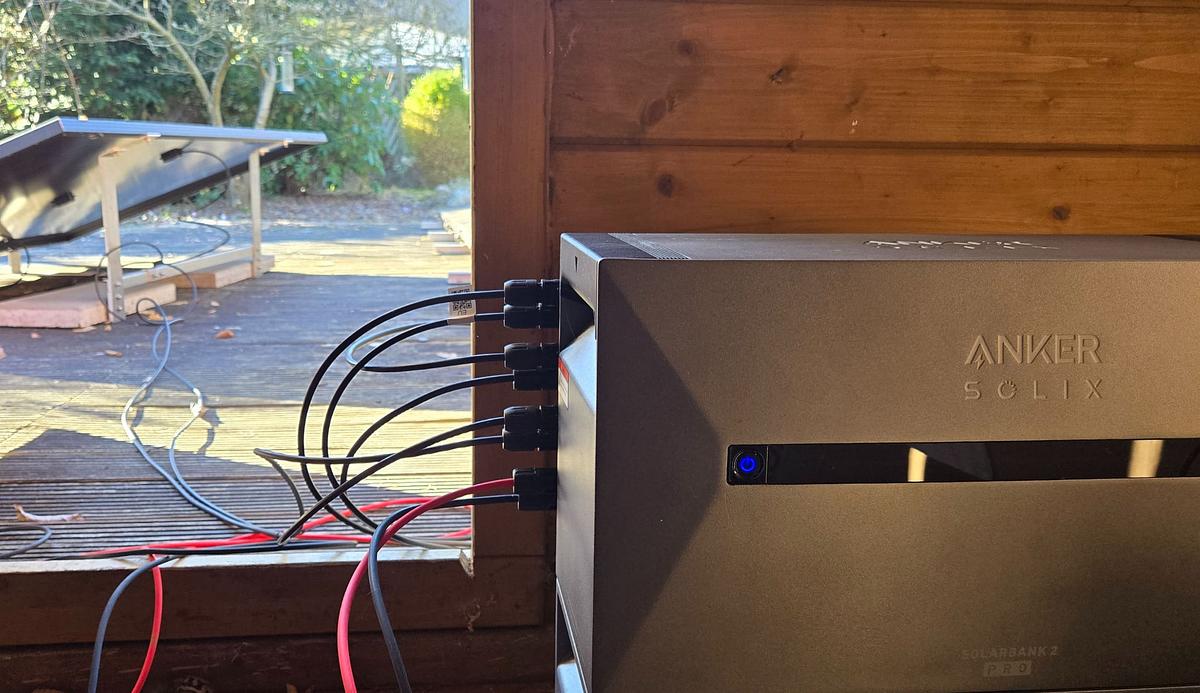

Am Beispiel des beliebten Speichers Anker Solix Solarbank 2 E1600 Pro wollen wir Ihnen verdeutlich, wie die Installation eines Balkonkraftwerkspeichers in der Praxis funktioniert. Für den Test-Case haben wir vier Solarmodule an einen Anker-Speicher mit einer Zusatz-Batterie angeschlossen.

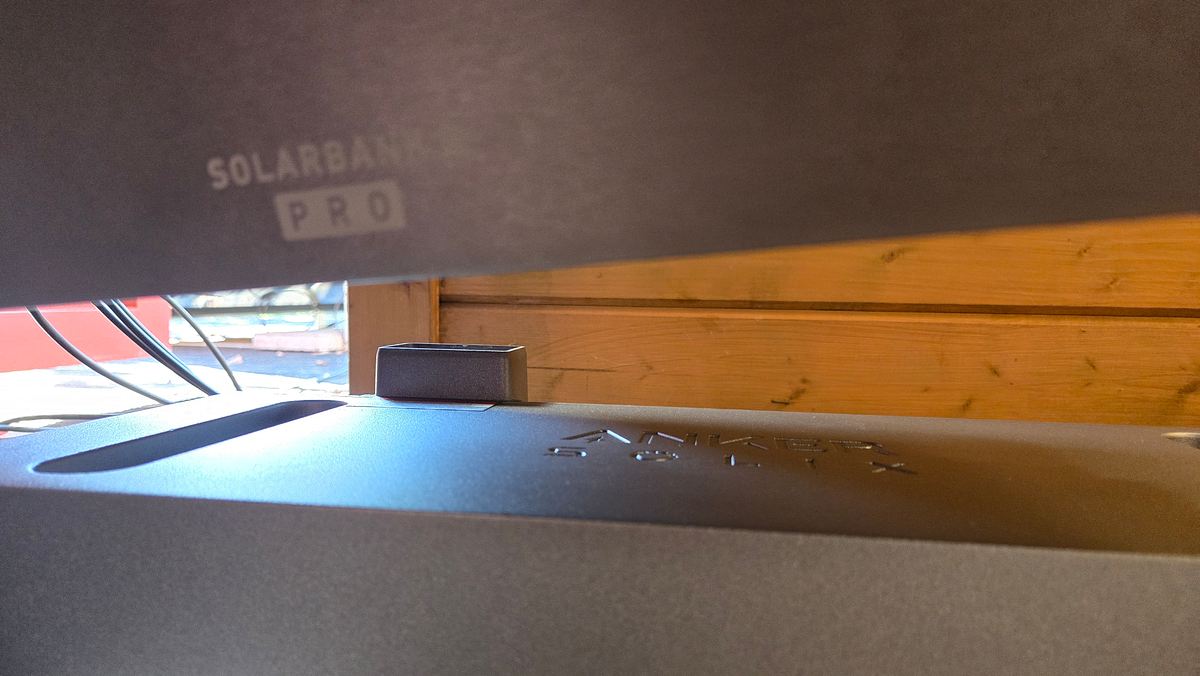

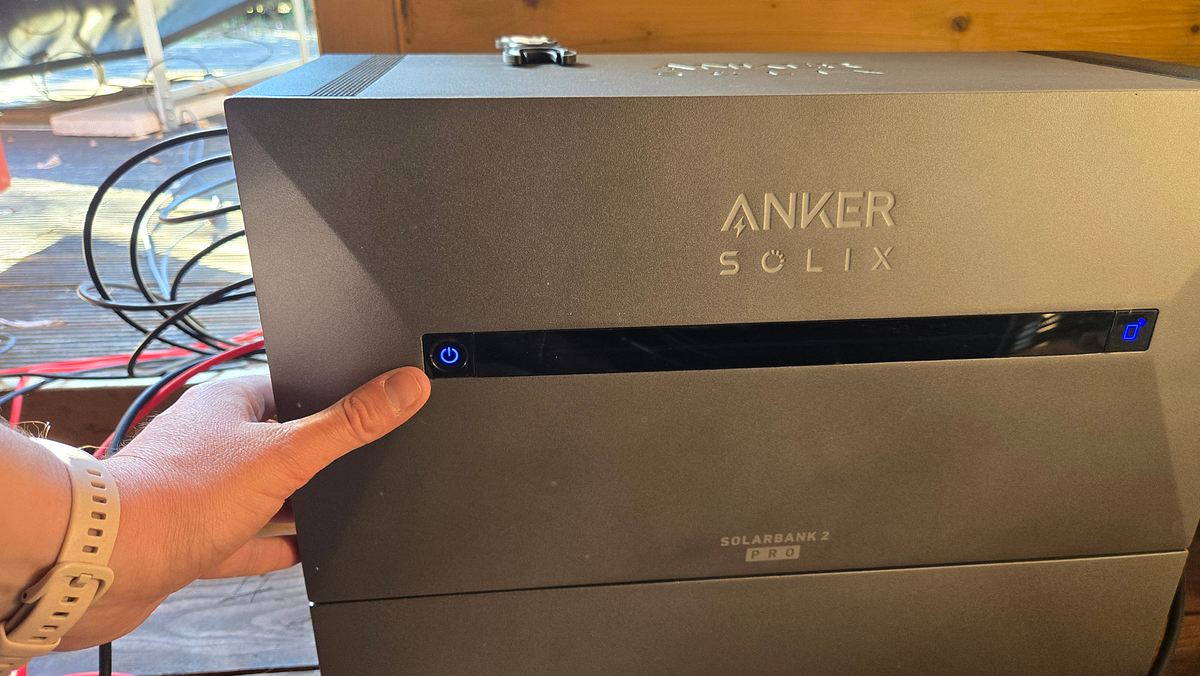

Der Anker-Speicher und der Zusatz-Akku stecken in stabilen Kartons und werden mit allen nötigen Kabeln und Zubehör ausgeliefert. Der Hauptspeicher wiegt stolze 21 kg, jeder Erweiterungsakku bringt 18 kg auf die Waage. Beim Aufstellen sollte man daher auf einen stabilen, ebenen Untergrund achten, denn spätestens ab dem zweiten Zusatzakku sorgt der „Turm-Charakter“ der Konstruktion schon bei einer leichten Bodenneigung für einen unsicheren Stand. Zum Anschließen der Erweiterungsbatterien werden keine Kabel benötigt, man steckt die Blöcke einfach aufeinander, die Anschlüsse, die sich im unten bzw. oben befinden, rasten direkt und sicher ein. Die Haupteinheit sitzt dabei immer ganz oben.

Diese Haupteinheit muss per Stromkabel mit einer Steckdose verbunden werden, ohne Stromanschluss kann das System nicht betrieben und geladen werden. An der Seite neben dem Netzstecker wiederum sitzt eine Steckdose. Aus dieser können, zum Beispiel im Falle eines Stromausfalls, bis zu 1000 Watt fließen. Im regulären Betrieb kommt sie aber nicht zum Einsatz. Der Speicher verfügt zudem über einen Einschalt- sowie eine WiFi-Knopf, eine blau leuchtende Leiste signalisiert, dass Strom in den Speicher wandert. Auf Wunsch kann diese LED aber via App deaktiviert werden.

Der Anschluss der Solarmodule ist denkbar einfach: Man steckt die MC4-Stecker, die aus den Solarpanels kommen, direkt in die passenden MC4-Eingängen der Solarbank 2. Acht Eingänge sind dafür vorhanden, es können also vier Module mit ihren jeweils zwei MC4-Steckern angeschlossen werden, ohne dass Y-Stecker zum Einsatz kommen. Ein kleines Plastik-Werkzeug zum leichteren Abnehmen der MC4-Stecker ist im Lieferumfang enthalten. Die Kabel rasten gut ein und lassen sich auch ohne Kraftaufwand wieder entfernen.

Nach dem Anschließen aller Komponenten steht zunächst ein Update von Speicher und Zusatz-Akku an, das klappt simpel per WLAN. Wer den Speicher etwas entfernt in der Garage oder einem Gartenschuppen betreibt, sollte durch einen Repeater sicherstellen, dass auch dort eine stabile Verbindung zum drahtlosen Heimnetzwerk besteht.

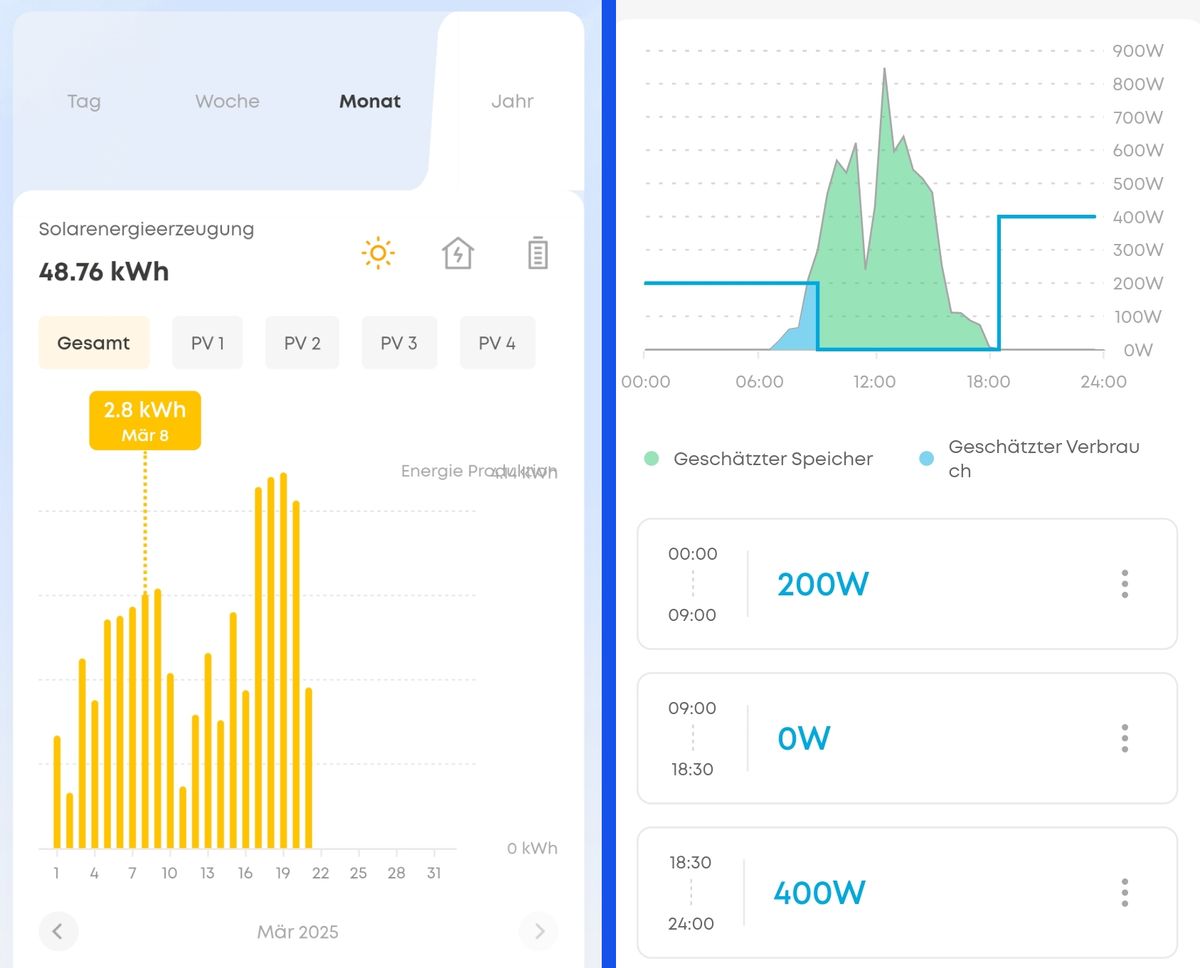

Anschließend meldet man das System in der App von Anker an. Dort kann man nicht nur den produzierten Strom der Module überwachen, sondern auch den Füllgrad sowie die Temperatur der Speicherblöcke jederzeit einsehen. Zudem lassen sich dort die Einspeise- bzw. Bypass-Regeln mit einer Art Stromplan komfortabel einstellen. Man kann in 30-Minuten-Schritten festlegen, wie viel Watt des ankommenden Sonnenstroms in den Akku bzw. ins Hausnetz fließen, gleiches gilt natürlich für die Höhe des ins Haus geleiteten Stroms in den Abendstunden oder der Nacht. Darüber hinaus lässt sich in der App – das Anker Smart Meter vorausgesetzt – auch ein KI-gestützter Modus einstellen, bei dem das System immer genau so viel Strom ins Hausnetz einspeist wie gerade benötigt wird.

Das könnte Sie auch interessieren ...